Следы двух изотопов ксенона, обнаруженные в окрестностях Череповца сразу после аварии на Чернобыльской АЭС, говорят о том, что первая вспышка на атомной станции была вызвана ядерным, а не обычным взрывом, заявляет шведский ученый в статье, опубликованной в журнале Nuclear Technology.

"Мы предполагаем, что ядерные взрывы, вызванные тепловыми нейтронами в нижней части топливных каналов, породили мощные струи из расплавленного топлива и материи самого реактора, устремившиеся вверх. Они пробили 350-килограммовые крышки каналов, прошили крышу реактора и поднялись на высоту в три километра, где их подхватил ветер и донес до Череповца. Взрыв пара, разорвавший корпус реактора, случился через 2,7 секунды", — заявил Ларс-Эрик де Гир (Lars-Erik De Geer) из Агентства оборонных исследований Швеции.

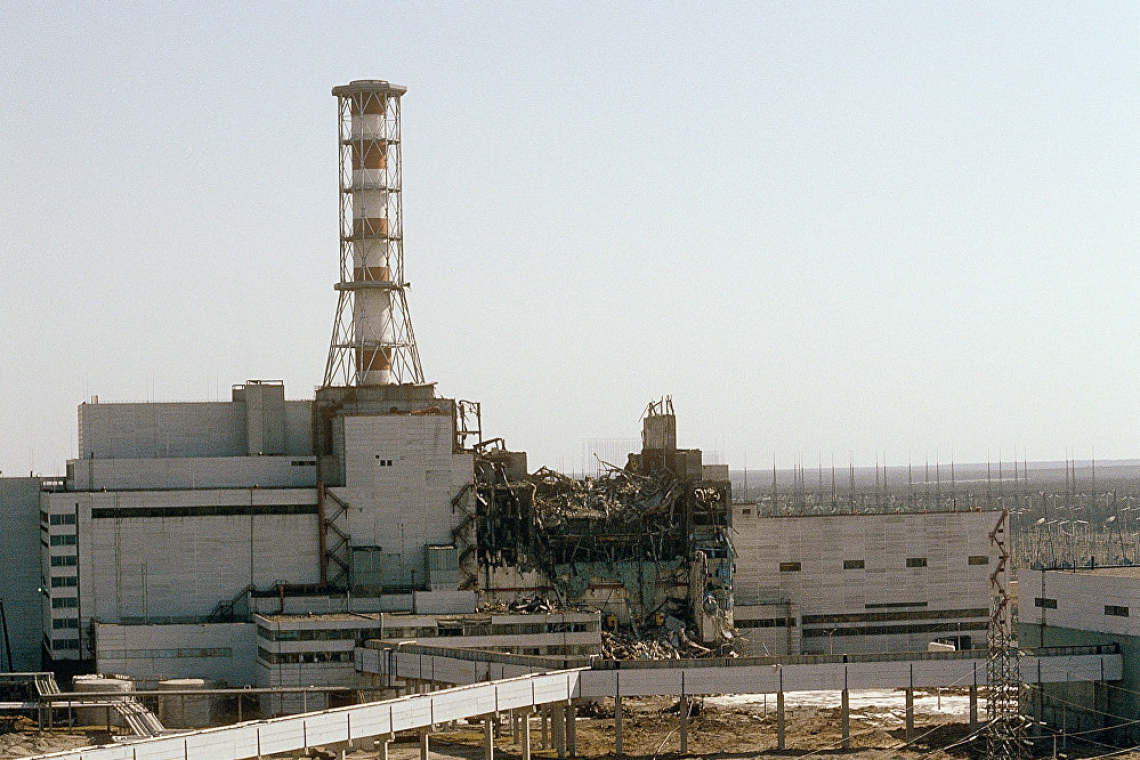

По следам катастрофы века

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда персонал атомной станции проводил эксперимент по использованию энергии вращения турбины остановленного реактора для его охлаждения и питания систем безопасности.

Начало этих опытов несколько раз откладывалось после остановки энергоблока, что, вкупе с некоторыми конструктивными особенностями реакторов типа РБМК, привело к неконтролируемому росту мощности в 1.24 ночи 26 апреля. Затем последовали взрывы, разрушение значительной части установки и выброс огромного количества радиоактивных веществ.

Очевидцы рассказывают, что на четвертом энергоблоке прогремели как минимум два мощных взрыва с разницей в несколько секунд, напомнил де Гир. Как считают ученые и историки, оба взрыва были неядерными, а причиной их стали нарушения в циркуляции воды.

По их мнению, первый взрыв был вызван тем, что при внезапном увеличении мощности реактора вода в системе охлаждения почти мгновенно испарилась, давление в трубах резко повысилось и их разорвало. Пар начал взаимодействовать с циркониевой оболочкой топливных элементов, а это привело к огромному выбросу водорода в реакторный зал и второму, еще более мощному взрыву.

Де Гир и его коллеги проанализировали данные, собранные европейскими и советскими учеными сразу после катастрофы, и пришли к выводу, что природа первого взрыва была совершенно иной.

Внимание шведских физиков привлекли данные по изотопному составу атмосферы, полученные сотрудниками ленинградского Радиевого института имени Хлопина АН СССР в окрестностях Череповца через четыре дня после аварии. Советские ученые нашли в воздухе два относительно атипичных радиоактивных изотопа – ксенон-133 и ксенон-133м, которые не существуют в природе и отличаются коротким периодом полураспада.

По словам авторов статьи, этих изотопов не было в основной части выбросов, унесенных ветром в сторону Белоруссии, Швеции и других стран Северной Европы, что уже порождало споры между сторонниками "ядерной" и "паровой" теорий взрывов на четвертом энергоблоке.

Изотопный детектив

Де Гир и его коллеги нашли первые доказательства того, что источником этого ксенона действительно был ядерный взрыв на ЧАЭС, проанализировав, как двигались потоки ветра над западной частью СССР в апреле 1986 года, и изучив следы разрушений в самом реакторе.

В первом случае ученые воспользовались тем, что у ксенона-133 и ксенона-133м разные периоды полураспада, а их общую массу в реакторе достаточно точно измерили раньше. Это позволило определить время выброса изотопов – оно точно совпало с моментом аварии.

Это время, в свою очередь, открывает еще одно необычное обстоятельство – изотопы ксенона могли попасть в окрестности Череповца через три-четыре дня только в том случае, если были выброшены на высоту в примерно два-три километра. А туда, как считают ученые, их мог забросить только небольшой ядерный взрыв мощностью в 75 тонн тротилового эквивалента в двух-трех тепловыделяющих элементах АЭС.

В рождении этого взрыва сыграли особую роль пузыри из пара, возникавшие в кипящей воде в нижней части реактора. Эти области пустоты, как отмечают ученые, сыграли роль усилителей цепной реакции, так как не препятствовали движению нейтронов, ускоряли, а не замедляли разогрев топлива и способствовали формированию пара.

В пользу этого говорит и то, что были оплавлены только некоторые части нижней крышки реактора, – ни взрыв пара, ни что другое, как считают шведские физики, не могло вызвать подобные повреждения, но струя раскаленной плазмы, выброшенной ядерным взрывом, вполне могла это сделать.

Есть и другие свидетельства – сейсмические станции в Норинске и других ближайших городах зафиксировали слабые толчки за три секунды до аварии, эквивалентные по силе взрыву в 225 тонн тротила. Вдобавок очевидцы заявляли о громком хлопке и синей вспышке, предварявшей второй взрыв, а также об ионизации воздуха перед уничтожением реакторного зала. И то, и другое, и третье, как считают Де Гир и его коллеги, вызвала струя плазмы, пробившая крышу АЭС и устремившаяся в небо.

Как отмечают ученые, проверить эту теорию можно, если будут получены более детальные данные по изменениям в концентрации изотопов ксенона в атмосфере Германии и других стран, через которые проходило основное облако радиоактивных выбросов. Если различия в концентрации ксенона сохранятся, тогда их идея, по словам Де Гира, обретет полное право на жизнь.